認知症老人へのケア○○○って?

愛する家族を守る!IDペンダント☆ナビゲーターえんどうえいこです。

認知症老人のケア

特に老人を認知症に追い込まないようにするには?

という問題に対して

『認知症老人へのケアの7原則』

なぜ 「7原則」なのか?を三好春樹さんの本

『認知症介護 現場からの見方と関わり学』から

本の内容と共にお伝えしたいと思います。

認知症は 老いた自分と

老いてさらに障害を持った自分自身との関係障害。

つまり 自分自身への適応困難という形で表れ

さらに新たな変化が加わると益々適応が難しくなる。

そこで『認知症ケアの7原則』として

①環境を変えない

②生活習慣を変えない

③人間関係を変えない

④介護をより基本的に

*「食事」(おいしいが無意識を落ちつかせる)

*「排泄」(屈辱なのはおむつ交換ではなくておむつだ)

*「入浴」 (家庭と同じような小さな浴槽に

一部介助で湯舟に洗い台をくっ付け出入り座りながら洗う)

この食事、排泄、入浴を通した関わりは 介護の基本とのこと。

⑤個性的空間作り (その人らしく落ち着いた生活をしてもらう為の方法)

(私物をいっぱい持ち込め)

⑥一人ひとりの役割作り

*かつて やっていたことか、それに近いこと

*現在の身体的能力、精神的能力でできること

*その役割を果たすことで回りの人から認められること

⑦一人ひとりの関係作り

(3種類の仲間がいることが

認知症老人が落ちつく為の条件であり

介護者しかいない家庭や

介護者と認知老人しかいないよりも施設の方が関係作りに適している)

*共感できる仲間がいる

*規範を示してくれる仲間がいる

*いざというとき頼れる仲間がいる

この7原則は 具体的で誰でもできると書いてあります。

私たちがそうであるように

⑥や⑦の関係性で言っている仲間といると落ちつく。は

母を見ていても 本当にそうだと感じます。

介護してもらうことへの後ろめたさがあるのです

母は 家に居て状況が悪くなり

上記の①から③をあえて壊し

私は母にグループホームを選んで

住まいをここ「グループホーム」と決め

姉妹でしてきた介護に 手助けを頂くことを決め

母を受け容れていただきました。

グループホーム入居の最初の3ヶ月は

慣れない環境になじむまで

まず好きなように過ごさせていただけたことに

感謝しました。

私たち姉妹も面会の度

長い時間を母の部屋で過ごしながら

徐々に 母がここにいてもいいのだと

認識するようになってきたのです。

ただ今でも 母の中には

この場所で 介護を受けている自分や

ここで何もしないでいる自分を拒否している心情があり

介護してもらうことへの後ろめたさがあるのです。

先に逝った父や兄に対し

自分だけ生きていながら

何も役に立たないで食べていることを

申し訳ないと言う言葉にも

自分を責める思いを見ると

本来の自分のいるところに帰りたいという

本来の自分のいるべき場所

一番必要とされ元気で役に立っていた時の場所に...

人は 生きがいを持ち輝いていた自分が好きで

そしてそのときに一緒にいた人と

いた場所に帰りたいと思っているのだと感じます。

介護の世界は

「やり手の女と、お人よしの男」が支えている

そのことに対応する術(介護して欲しくない抵抗)には

介護者が 子どもになってわがままを言うという?

こどもになって泣いてみる。(何?と思いますよね...)

入浴拒否に対して

介助する側が

お風呂に入りたいのですけれど

ひとりでは怖くて入れないの、、、、

一緒に入ってもらえないでしょうかというと

自分が 母として生きてきた情が動いて

困った子だね。じゃあそうしよう と

動くことがあるとか

逆に 認知症がもっとも深くなった時

求めるのは親子関係だが

その極致は

自分が小さい子どもになって母を求めるのに至る。と

介護者が母となってしまうことが良い状態をつくることもある。

なにしろ自分が誰かも

ここがどこかもわからないのだから。

それは 赤ちゃんの時と同じで赤ちゃんは

自分が誰だかわからないし、

ここが何処かもわからない。知らない。

果たして私たちは赤ちゃんの時に悲惨だったのか?

よくは 覚えていないけれど

泣いて訴えれば応えてくれる世界=母が居れば

あれはいい世界だったのではないか。

あの時代に、世界との基本的な信頼関係を

作り上げてきたとさえいわれているではないか。と

ならば 自分が誰か

ここがどこかがわからない認知症老人が

母を求めるのは当然だろう。

介護者の仕事は 最後の母になることなのだ。

勿論男性でもかまわない。

なにしろ介護の世界は

「やり手の女と、お人よしの男」が支えていると

言われているくらいだから男性の方が母性的だったりするのである。とあります。

確かにそんな気がするのですが

皆様はいかがでしょうか?

次回は

問題行動の原因を

生活の中に探すと身体の不調が

直接のひきがねとなっていることがある。について

三好春樹さんの本

『認知症介護 現場からの見方と関わり学』からまたこのことに触れ

私の感じたことを

お伝えしたいと思います。

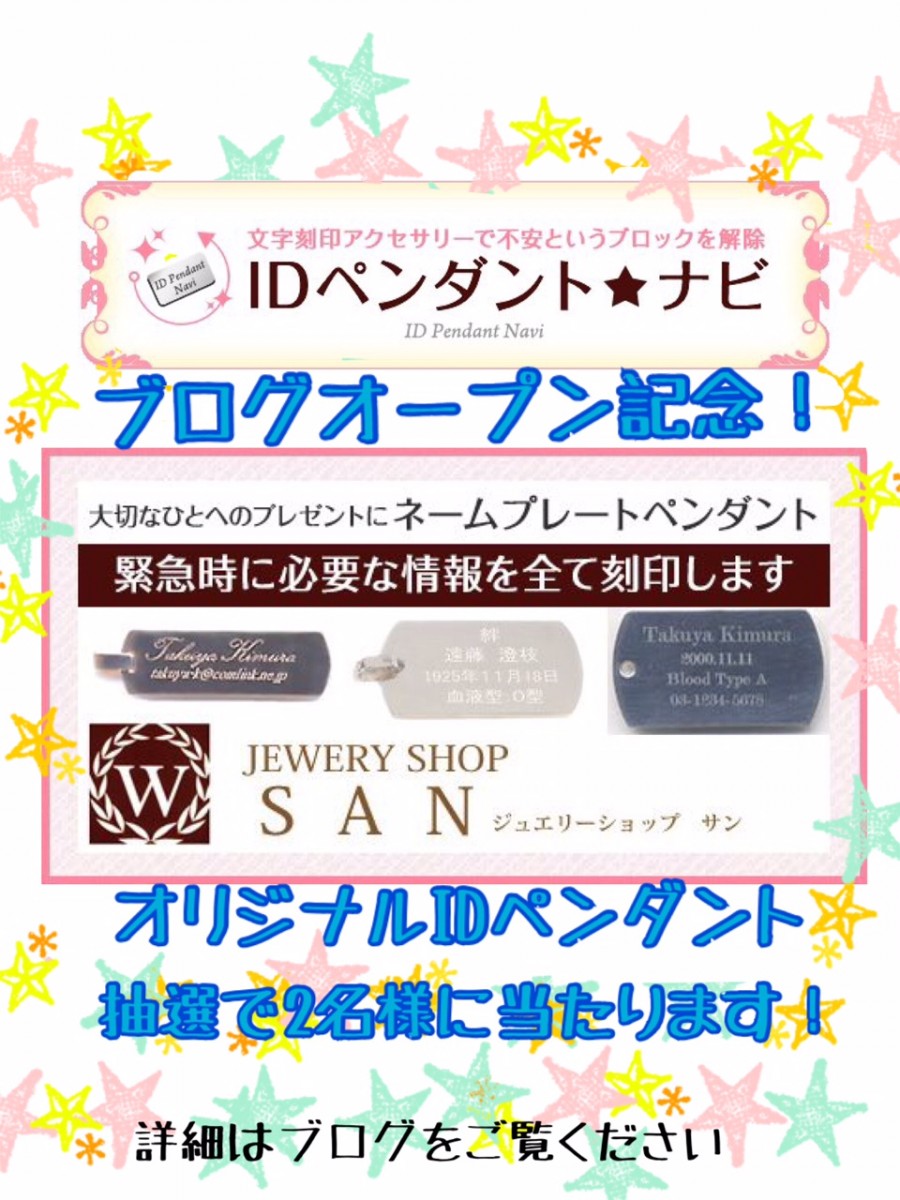

文字刻印アクセサリーで不安というブロックを解除

をテーマに いざというときに 身元がわかって安心なアクセサリー感覚のIDペンダント

の提案をしています。

IDペンダントに込められた 大事な人を守りたい気持ち。

おしゃれに身につけて 命を守るセーフティーネットとしてのツールに抜擢していた

だきたいと思います。

只今 ブログオープン記念プレゼント企画しております。

詳細はこちらから

http://present.item.rakuten.co.jp/wingnetshop/p/164-037-present1/

http://present.item.rakuten.co.jp/wingnetshop/p/373-0122-present/